Как проходили мобилизационные кампании в Курской области в разные годы.

Частичная мобилизация, объявленная в России в конце сентября, – событие, безусловно, экстраординарное. Тем не менее даже в новейшей истории страны она отнюдь не первая. О том, как в былые годы набирали курян для участия в боевых действиях, выяснил наш корреспондент, покопавшись в архивах.

Частичная мобилизация, объявленная в России в конце сентября, – событие, безусловно, экстраординарное. Тем не менее даже в новейшей истории страны она отнюдь не первая. О том, как в былые годы набирали курян для участия в боевых действиях, выяснил наш корреспондент, покопавшись в архивах.

Не частичная, а частная

В ХХ веке наша страна трижды сталкивалась с необходимостью объявить мобилизацию – два раза общую, в 1914 и 1941 годах, и один раз частичную. Последнюю ещё называют «частной» (от слов «часть» или «частичный») – она проводилась в 1904-1905 годах, во время Русско-японской войны. Указ о её начале был подписан императором Николаем II 24 января 1904 года:

«Для скорейшего, в случае надобности, приведения в военное положение всех войск наместничества, а также состава сибирского флота, Мы признали необходимым предоставить Наместнику Нашему на Дальнем Востоке право: призывать в районе наместничества на действительную службу проживающих там офицеров и нижних чинов запаса армии и флота по действующим в этом районе частным мобилизационным расписаниям…».

На первом этапе войны командование намеревалось ограничиться мобилизацией корпусов Сибирского военного округа и Приамурского военного округа, общей численностью 97 тысяч человек, учитывая быструю возможность их переброски к театру военных действий, затем рассчитывая пополнять армию из внутренних российских корпусов.

Специально созданная в 1906 году при Главном штабе Военно-историческая комиссия по описанию Русско-японской войны весьма сдержанно оценивала итоги мобилизации, которая «…в общем, прошла без особых трений, хотя пришлось преодолеть немало затруднений, обусловленных обширностью края, недостатком хороших путей сообщения и суровым климатом».

Далее эксперты честно признавали:

«Серьёзным осложнением в деле мобилизации явились новые формирования, начатые незадолго до открытия военных действий и не преду-смотренные мобилизационными планами. Укомплектования для вновь сформированных частей пришлось высылать, вследствие этого, дополнительно из Европейской России».

В результате в европейской части России мобилизация объявлялась девять раз (всего же с начала войны было 11 волн мобилизации), в ходе которых было призвано на службу из запаса порядка 1,75 млн человек, а признано годными около 1,2 млн.

«При девяти частных мобилизациях в Европейской России было поднято 673 уезда и 8 округов области войска Донского; из них 116 уездов поднимались два раза и 15 уездов – три раза», – записано в отчёте Военно-исторической комиссии.

В Курской губернии официально призыв не проводился, но, разумеется, в разных воинских частях Русской армии служило немало курян. Было и артиллерийское подразделение, сформированное из уроженцев Курского края, 2-й дивизион 31-й артиллерийской бригады, оно отправилось на Дальний Восток за год до начала войны с Японией.

В 1912 году в России был издан новый «Устав о воинской повинности», предусматривавший в случае войны мобилизацию всего мужского населения в возрасте от 20 до 43 лет, что давало около 12 миллионов человек. А если не принимать в расчёт существовавшие по закону льготы, освобождавшие от военной службы, то эта цифра должна была быть увеличена до 15 миллионов человек.

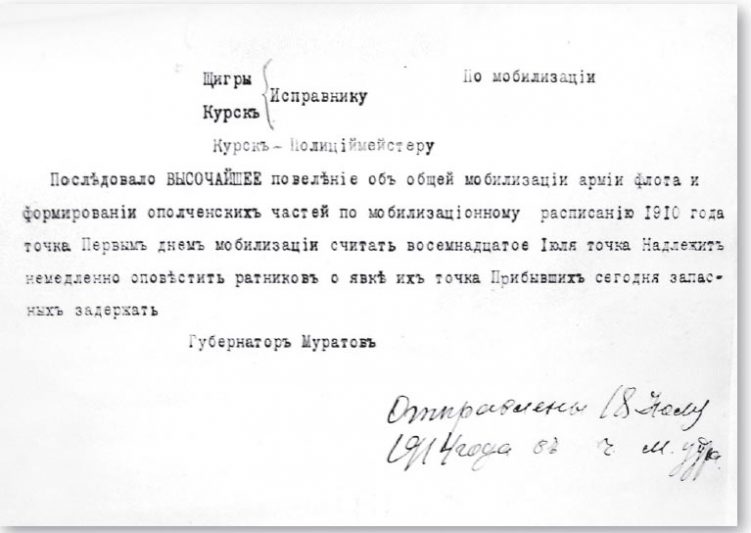

Это был общий резерв, подлежащий использованию в течение всей войны. Также в 1912 году было дополнено «Мобилизационное расписание» от 1910 года. Помимо «частной» мобилизации, оно предусматривало и «общую», объявленную в России буквально два года спустя – с началом Первой мировой войны.

Первая мировая

Вступление в Первую мировую войну Российской империи радикально изменило повседневную жизнь как всей страны, так и отдельных её регионов. В отличие от Русско-японской кампании, здесь Курская губерния не являлась исключением. Указом императора Николая II от 24 июля 1914 года она была переведена на чрезвычайное положение.

Вступление в Первую мировую войну Российской империи радикально изменило повседневную жизнь как всей страны, так и отдельных её регионов. В отличие от Русско-японской кампании, здесь Курская губерния не являлась исключением. Указом императора Николая II от 24 июля 1914 года она была переведена на чрезвычайное положение.

Однако, как следует из материалов Госархива Курской области, за несколько дней до указа на территории губернии развернулись военно-мобилизационные работы.

Вот как об этом написано в сборнике «Курская губерния в годы Первой мировой войны»:

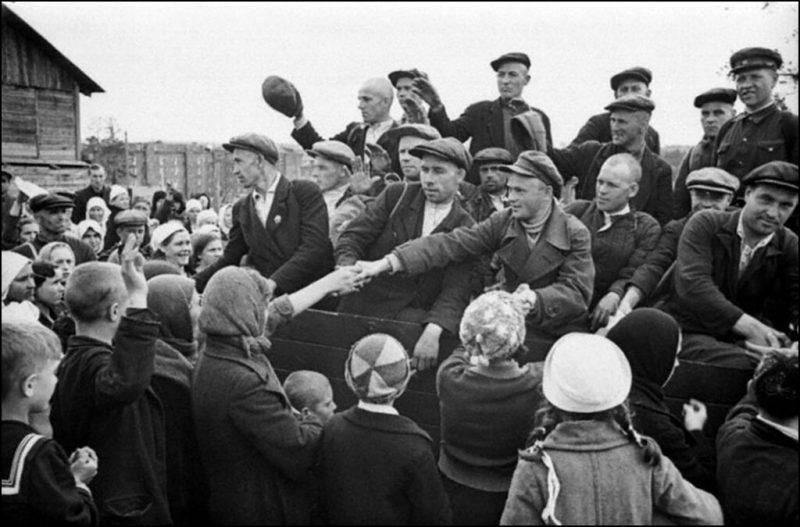

«19 июля 1914 года была объявлена повсеместная мобилизация. Первыми были призваны в войска запасные чины. Призыв происходил в условиях небывалого подъёма патриотических чувств. Повсеместно происходили стихийные митинги, шествия. Впереди колонн призванные и провожающие несли портреты царя, государственные флаги, иконы, звучала музыка, совершались торжественные молебны и крестные ходы. Случаи нарушения общественного порядка если и имели место, то были связаны исключительно с нарушением «сухого закона», введённого в середине июля 1914 года».

А вот выдержка из публикации под названием «Проводы дружинников», опубликованной в газете «Курская быль» 11 сентября 1914 года (сами проводы состоялись в городе Дмитриеве):

«На днях состоялись проводы ратников ополчения, сформированных в полк пешей дружины. В 6 часов вечера по колокольному звону в соборном храме все жители собрались на городской площади… После молебна о даровании победы русскому воинству о. протоиерей Ф. Покровский окропил святой водой всех воинов. В благодарность за благословение и поднесённый образ полковой командир от лица полка пожелал много лет здравствовать городскому голове, духовенству и горожанам, на что последовало «ура» дружины. Послышалось уверенное, сердечное пожелание полковника: «Ребята! Если Господь благословит нам быть в бою, я верю, что мы тоже проявим чудеса храбрости и геройства, хотя нам с вами пришлось всего месяц поучиться». Войско и народ восторженно провозгласили «ура», а полкового командира приподняли на руки и при несмолкаемом «ура» долго держали перед публикой и дружиной».

Призыв к исполнению воинской повинности в 1914 году на территории Курской губернии начался в плановые сроки – 1 октября. Призыву подлежало 35148 человек. Льготу по семейному положению имели 14045 человек, или 40 процентов от общего числа призывников. При «осмотре и приёме» было признано подлежащими отсрочке 4187 человек. На службу в 1914 году было принято 18068 человек, или 51,4 процента от общего числа призывников.

Интересен факт, что призыв новобранцев 1914 года продолжался и после официального закрытия призывных комиссий. В число дополнительно призванных вошли призывники, вернувшиеся после детального обследования в лечебных заведениях, а также после переосвидетельствования Губернским по воинской повинности присутствием. Всего по России в 1914 году было принято 700000 человек, доля Курской губернии в этом наборе составила 2,6 процента.

В 1915 году в Курской губернии, как и по всей стране, прошли три досрочных призыва новобранцев. Первый набор был объявлен с 15 января по 15 февраля того же года. Призыву подлежали 21-летние мужчины, которые должны были призываться в октябре. Всего к отбытию воинской повинности было назначено 32311 человек. Из этого числа было принято на военную службу 16045 человек.

В третий досрочный призыв 1917 года, начавшийся 7 августа 1915 года, исполнению воинской повинности подлежали 19-летние молодые люди. Данный призыв был проведён на «мобилизационных началах», позволивших призвать под знамёна наибольшее число новобранцев, не учитывая право на льготы по семейному положению.

Из 33505 человек на службу было зачислено 23246. Из 932000 человек, призванных на службу по всей России, доля Курской губернии составила 2,5 процента, как и в другие призывы Первой мировой войны.

Всего же, по примерным подсчётам, за годы Первой мировой войны в рядах вооруженных сил (вместе с кадровой армией) находилось около 340 тысяч выходцев из Курской губернии. Сколько из них осталось на полях сражений, попало в плен, было ранено, до сих пор остаётся неизвестным.

Всё для фронта

За годы Первой мировой Курская губерния направила на фронт не только сотни тысяч солдат, но и тысячи тонн зерна, мяса, сала, сухарей, сушёных овощей, фуража, сена и т. д.

За годы Первой мировой Курская губерния направила на фронт не только сотни тысяч солдат, но и тысячи тонн зерна, мяса, сала, сухарей, сушёных овощей, фуража, сена и т. д.

На нужды армии и флота трудились десятки предприятий, сотни кооперативных организаций и кустарных мастерских, производивших обмундирование, обозно-хозяйственное имущество, военное снаряжение и т. д.

Помимо помощи фронту, организованной на государственном уровне, куряне не забывали и о своих земляках, призванных на войну. Тысячами на фронт шли посылки от родных и близких, а также от местных церковных приходов и органов местного самоуправления, которые повсеместно организовывали сборы тёплых вещей, белья, продуктов питания, табака, предметов повседневного быта.

Не забывали и о тех, кто пострадал от войны – больных и раненых воинах. По состоянию на 1 января 1917 года на территории Курской губернии действовало 132 госпиталя и лазарета, способных одновременно принять 10 166 человек. Благодаря помощи всех медицинских учреждений были спасены десятки тысяч жизней.

В сложных условиях не была забыта и ещё одна группа лиц, пострадавших в результате военных действий, – беженцы. Их поток через Курскую губернию был велик настолько, что с ним удавалось справиться только совместными усилиями государственных учреждений, общественных организаций и частных лиц.

Всего в городах и уездах Курской губернии за годы войны нашли приют свыше 317 тысяч беженцев, преимущественно из Польши, Галиции, белорусских и прибалтийских губерний.

«Буду бить врага, не щадя своей жизни…»

Первые дни и недели Великой Отечественной войны характеризовались массовым подъёмом патриотических настроений среди населения Курской области – куряне стали активно подавать заявления в военкоматы. Мобилизованы были более 207 тысяч человек.

По данным архивного фонда «Курский областной и районные военные комиссариаты», «в абсолютном большинстве доминировали чувства личной ответственности за судьбу Отечества, патриотизма и веры в победу». Так, в политдонесении Кировского райвоенкома города Курска майора Афанасьева о первых трёх днях мобилизации отмечается:

«Политико-моральное состояние военнообязанных в основном бодрое и уверенное. Высказывания в беседах носят характер боевой и с горячим желанием скорее добраться до врага, почти как общее правило бойцы изъявляют недовольство, если их назначают в тыловые части (мастерские, база и т.д.)».

Но в то же время в донесении отмечается, что «наряду с общим здоровым настроением были случаи неспокойного ухода в армию, беспокойство за свои семьи – будут ли обеспечены семьи, примут ли жену на работу и др.».

Именно опасения за судьбу своих близких были одними из самых распространённых.

Райвоенком Верхне-Любажского района в своём донесении о мобилизации за период с 29 июня по 6 июля 1941 года докладывает:

«Среди населения района большой патриотический подъём. Среди колхозников значительно поднялась трудовая дисциплина, и невыходы на работу, в абсолютном большинстве колхозов, являются как незначительное исключение. В некоторых колхозах Бр[ехово] Архангельского и Хмелевского сельсовета в связи с объявлением войны имеются случаи массового невыхода на работу колхозников. Последние занялись работой личного обеспечения: заготовкой торфа для личных нужд, заготовкой сена для личного скота, объясняя это тем, что в случае призыва в Красную Армию мужчин, оставшиеся женщины будут обеспечены топливом и т.д.»

Кировский райвоенком, сообщая о первых восьми днях мобилизации начальнику 3-го отдела Курского гарнизона, отмечал:

«Настроение военнообязанных хорошее, кроме явки на пункт в нетрезвом состоянии, других антиморальных проявлений не было, у некоторых имеется неуверенность за свои семьи, вокруг этих вопросов ведётся работа с военнообязанными и их семьями».

Одновременно военком указывает на значительное число добровольцев, идущих в военкоматы:

«Как массовое явление надо отметить явку на сборный пункт и в РВК военнообязанных неприписанных с вопросами, когда их отправят и с прямыми требованиями скорейшей отправки… Заявлений о добровольном вступлении в Красную Армию подано 178».

Медвенский военком 9 июля 1941 года, сообщая о данных заявлениях, пишет:

«Каждое заявление проникнуто высоким патриотическим чувством за Родину, за партию Ленина-Сталина, стремлением как можно скорее уничтожить взорвавшихся псов – германских фашистов».

Здесь же приводятся примеры подобных заявлений: «Младший командир запаса Морозов Дмитрий Иосифович 1916 г. рождения пишет:«Прошу зачислить меня в ряды нашей доблестной Красной Армии, которая сражается на фронте с озверелым фашизмом. Я не могу больше сидеть ни одной минуты дома, ибо моё место на фронте. Я участник боев с белофиннами». В своём заявлении девушка Ревенка Екатерина Дмитриевна пишет: «Прошу зачислить добровольно на фронт в ряды Красной Армии. Учитывая создавшуюся обстановку для Советского Союза, в том, что хищный зверь всего трудового народа Гитлер зверски напал на нашу Родину, желаю идти на защиту своей Любимой Родины и буду бить врага, не щадя своей жизни».

Курские медики на Русско-японской войне

С началом войны на курской земле, отдалённой на тысячи километров от районов боевых действий, был поднят вопрос об оказании помощи армии и флоту. Усилиями городской управы начался сбор пожертвований для организации санитарных отрядов, в которые были привлечены талантливые врачи и сёстры милосердия. Уже в июне 1904 года курские санитарные отряды прибыли на север Китая.

Госпиталь, организованный курскими медиками, работал в крайне тяжёлых условиях. В санитарном отряде было только четыре врача, четыре фельдшерицы, а также двенадцать сестёр милосердия. Официально отряд не входил в армейскую структуру, поэтому медикам приходилось самостоятельно доставать многие необходимые вещи, в том числе продовольствие. Периодически ситуацию облегчали прибывшие в железнодорожных составах вагоны, в которых было снаряжение, продовольствие, собранные на пожертвования курян.

Стационарных больных, получивших медицинскую помощь у курских медиков, насчитывался 3461 человек, из которых раненых было 788 человек. Из числа больных и раненых выздоровели 667 человек, 2733 пациента были эвакуированы, 61 человек скончался. (А.Л. Панищев, «Участие курян в Русско-японской войне (1904–1905 гг.) и подвиг лейтенанта А.С. Сергеева»).

Подготовила

Татьяна ЛАСТОЧКИНА