О первой Государственной Думе Российской империи и её курских депутатах

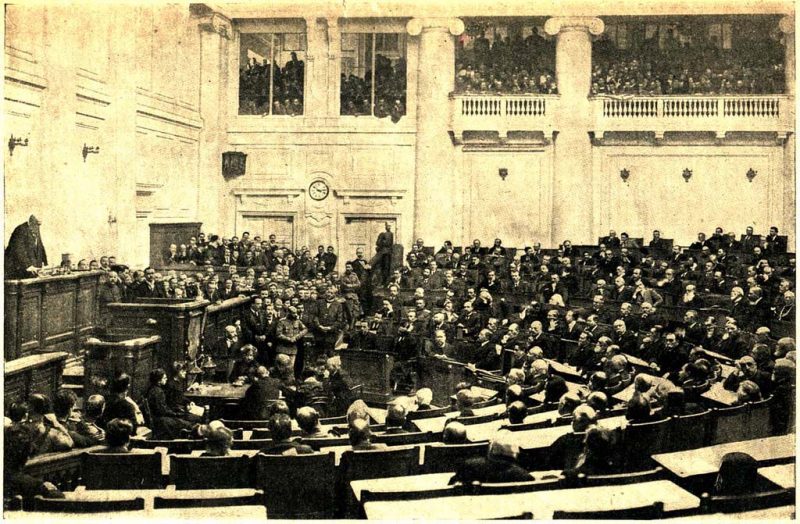

Первое заседание первой Государственной Думы Российской империи

Сейчас с заседания даже Курской областной Думы, не говоря о Государственной, ведутся прямые трансляции – смотри не хочу. Но не тот интерес у курян, что был когда-то. То ли депутаты изменились, то ли избиратели, то ли просто наступила эпоха прагматизма и сегодня не до громких лозунгов.

А как всё начиналось в 1906 году, когда в России избрали первый парламент? В любой деревне крестьяне полагали, что теперь-то наступает золотой век. Народные представители укажут путь и царю, и вообще всем. Но стоит ли напоминать о той эпохе? Стоит. Посмотрев, с каких людей начинался российский, да и курский парламентаризм, мы, возможно, сможем понять нечто важное и о нашем времени.

Требуем земли и воли!

Из письма за подписью ста крестьян села Русского-Поречного Суджанского уезда депутату Госдумы от Курской губернии князю Петру Долгорукову:

«Следя с замиранием сердца за каждым моментом деятельности Государственной Думы, считаем долгом заявить, что мы, крестьяне села Русского-Поречного Суджанского уезда, вполне согласны с Думой, требующей земли, воли и амнистии. Эти требования есть наши кровные нужды, только эти требования могут дать счастье народу и избавить его от произвола, насилия и беззакония».

А это из речи курского депутата: «Ежедневно Думе докладывается о столь вопиющих злоупотреблениях исполнительной власти, что мне почти совестно занять время Думы на несколько минут. Но если я позволю себе сделать это, то только в предположении, что доложенный поступок скромного представителя власти Фатежа – избиение человека, виновного только в том, что он по поручению своих однообщественников отправил телеграмму в Думу, – заслуживает внимания».

Обратите внимание на стиль речи. Начало XX века… Это фрагмент стенограммы выступления курского депутата Александра фон Рутцена.

О той эпохе написано немало, но акцент большей частью делается на механизме выборов или второстепенных деталях. Но это всё меняется. Наши внуки, скорее всего, будут голосовать по другим правилам, чем мы. Между тем неизменным остаётся главное – люди, которые двигают время вперёд (сейчас их назвали бы драйверами развития) или, наоборот, замедляют его ход.

От Курской губернии в Госдуму первого созыва в 1906 году было избрано 11 человек. До сих пор в статьях курских СМИ, посвящённых этой теме, причём со ссылкой якобы на архивные данные, указывалось, что их было ровно десять.

Карикатура из газеты «Искра» по поводу работы Госдумы

Но Википедия настаивала, что одиннадцать. Пришлось уточнять. Заместитель директора Госархива Курской области по научно-исследовательской работе Виктор Раков ответил однозначно: одиннадцать. Обо всех в рамках газетного номера не расскажешь, выберем, на наш взгляд, наиболее типичных. Однако вначале несколько общих замечаний.

Император Николай II согласился на введение института народного представительства под влиянием событий Первой русской революции, а также с учётом либеральных воззрений председателя правительства Сергея Витте. Для Госдумы тогда главным тогда был земельный вопрос. Также хотели остановить волну репрессий против участников революции 1905 года. Парламент был настроен если не радикально, то решительно.

Чего стоил только один из законопроектов по земле, который предусматривал полное уничтожение частной собственности на землю и объявление её со всеми недрами общей собственностью всего населения России!

Правительство такие подходы не устраивали. Проект об амнистии политзаключённых министры тоже не поддержали. Тогда депутаты выразили недоверие Совету министров. А это уже было «разжигание смуты».

Первая Госдума проработала всего 72 дня и была распущена царём. Но император тоже был по-своему прав. Вот что говорилось в манифесте о причинах роспуска Думы:

«Выборные от населения, вместо строительства законодательного, укло-нились в не принадлежащую им область и обратились к расследованию действий поставленных от Нас местных властей. Смущённое таковыми непорядками крестьянство перешло к открытому грабежу, хищению чужого имущества, неповиновению законным властям».

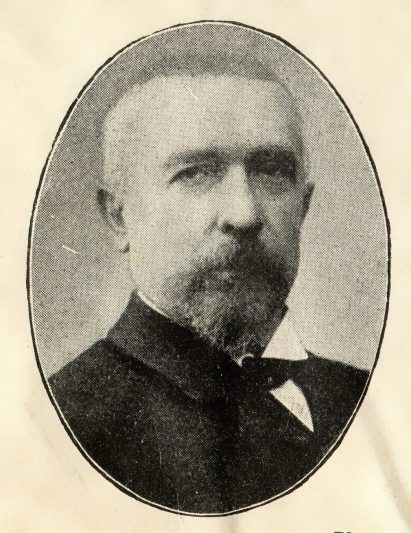

Остзейский немец

Но первые российские парламентарии просто так не сдались. Большое количество депутатов в Выборге подписали воззвание к народу. Они призывали россиян к пассивному сопротивлению властям, гражданскому неповиновению: не платить налоги, не ходить на военную службу.

Но первые российские парламентарии просто так не сдались. Большое количество депутатов в Выборге подписали воззвание к народу. Они призывали россиян к пассивному сопротивлению властям, гражданскому неповиновению: не платить налоги, не ходить на военную службу.

Среди «подписантов» были и куряне. Последовали аресты, тюремные заключения, лишение права избираться, исключение из дворянских собраний. Такова была участь и Александра Николаевича фон Рутцена, фрагмент выступления которого приведён выше.

Александр фон Рутцен был из старинного остзейского (прибалтийские немцы) рода. Приставка «фон» в немецких фамилиях встречается часто. Обычно она указывает на дворянское происхождение. Впрочем, немец из Александра Николаевича был так себе. Хотя бы потому, что маму «фон-барона» звали Аграфена Алексеевна, по фамилии Емельянова.

Александр фон Рутцен окончил Императорское Московское техническое училище, инженер, служил в Министерстве путей сообщения. Был председателем Фатежской уездной управы, предводителем дворянства Льговского уезда. Публиковался в газетах и журналах.

Был членом Конституционно-демократической партии. Кадеты выступали за реформы, политические свободы, народное представительство, невмешательство государства в экономику, поддерживали монархию. Сумей они воплотить свои идеи, может быть, из России и вышло нечто подобное Великобритании…

За подписание Выборгского воззвания фон Рутцен был приговорён к трём месяцам тюрьмы и лишён права быть избранным. Исключён из Курского дворянского собрания.

В 1920 году переехал в Воронеж, преподавал в Воронежском сельскохозяйственном институте. Принимал активное участие в организации мелиоративных работ. Умер фон Рутцен в 1933 году.

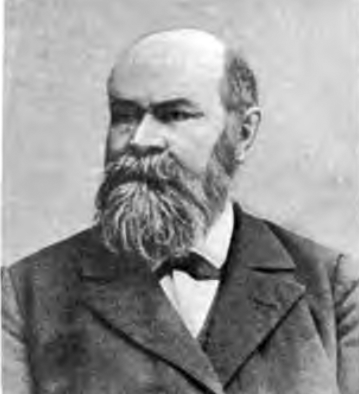

Суджанский штундист

Но депутатами первой Государственной Думы России были не только дворяне. Давайте познакомимся с ещё одним парламентарием от Курской губернии. Личность колоритная.

Но депутатами первой Государственной Думы России были не только дворяне. Давайте познакомимся с ещё одним парламентарием от Курской губернии. Личность колоритная.

Илларион Егорович Соломко из села Кондратовки Суджанского уезда. Крестьянин. Окончил земскую школу. Что интересно, по вероисповеданию он был штундистом (от немецкого слова «штундэ», то есть «час», час для самостоятельного толкования Библии, секта возникла после публикации Библии в русском переводе).

На предвыборном собрании говорил о необходимости тщательного контроля со стороны депутатов над расходованием народных средств: «Наши деньги так расходуют, что истинный хозяин навозом сорить так не станет». Крестьяне-выборщики напутствовали Соломко: «Ну, смотри, Соломко, чтобы быть нам с сенцом».

Несмотря на скромное образование, был весьма грамотным человеком, являлся членом редколлегии газеты «Крестьянский депутат». Вообще такое впечатление, что в начале XX века в России всякий мало-мальски передовой человек считал своим долгом сотрудничать с газетами и журналами. Примерно как сегодня, когда каждый общественник обязательно ещё и блогер.

Илларион Егорович был даже редактором легальной эсеровской газеты «Мысль». Правда, зиц-редактором. Настоящим редактором всех легальных газет эсеров являлся Виктор Чернов, один из основателей партии социалистов-революционеров.

В день роспуска Госдумы 8 июля 1906 года в редакции «Мысли» случился обыск. Соломко вместе с Черновым и другими сотрудниками заперся в комнате и на все уговоры полиции отвечал, что это его личная комната и потому неприкосновенна.

Подписал Выборгское воззвание и, как все остальные подписанты, был приговорён к трём месяцам тюрьмы. К сожалению, о дальнейшей его судьбе ничего неизвестно.

Льговский учитель

Ну а какое же народное представительство без учителей? Были в депутатах от Курской губернии и они. Вот, например, Федор Герасимович Овчинников.

Ну а какое же народное представительство без учителей? Были в депутатах от Курской губернии и они. Вот, например, Федор Герасимович Овчинников.

Родом из крестьян, но ему удалось окончить Курскую учительскую гимназию. Поэтому работал учителем земской школы во Льгове.

Стал известен в 1905 году тем, что организовал «Сельскую Думу». Принцип простой: от каждых двадцати крестьянских дворов – один представитель. Как видим, тема парламентаризма была в те годы актуальна даже в провинции.

Льговский училищный совет за такую «думскую» деятельность отстранил Федора Герасимовича от должности учителя. А потом Овчинников оказался в тюрьме.

Но жизнь тогда менялась прямо на глазах. И учителя (а он, между прочим, был и землевладельцем – владел земельным наделом) освободили из-под стражи по требованию… крестьянского схода.

И как раз пришло время выборов в Государственную Думу. Так и оказался в первом российском парламенте льговский учитель. Сейчас сказали бы: «На волне популизма…».

В Госдуме он, как и Соломко, входил в так называемую Трудовую группу, которая возникла Госдуме, как объединение депутатов из крестьян и интеллигентов-народников. Богат был политический спектр в начале XX века…

Доктор Долженков

Рядом с учителями всегда в общественных делах шли врачи. Такая тенденция сохраняется в некотором отношении и сегодня.

Рядом с учителями всегда в общественных делах шли врачи. Такая тенденция сохраняется в некотором отношении и сегодня.

Василий Иванович Долженков в конце XIX века был в Курской губернии единственным окулистом с общепризнанным авторитетом, он ежегодно выполнял 200-300 глазных операций и принимал в своей глазной амбулатории до 10 тысяч больных в год.

Родом из деревни Лунёвки Курского уезда (отец – мелкопоместный помещик). На часть полученного наследства открыл начальную школу в деревне Шагарово.

Частная практика приносила доход и давала возможность бесплатно работать сверхштатным ординатором в Курской губернской земской больнице. В 1881 году по его настоянию здесь ввели бесплатное лечение глазных болезней.

О таких людях впору книги писать. Показательно, что Василий Иванович, будучи депутатом первой Госдумы, после её роспуска не поехал в Выборг и не стал подписывать воззвание. Наверное, оно и правильно, а иначе, если все в тюрьму пойдут, кто лечить народ будет?

Романтика парламентаризма

Но вернёмся к тому, с чего начали наш рассказ. Что же дальше сказал фон Рутцен в своей речи о Фатеже? Имеет смысл дать продолжение, чтобы стало понятно, о чём шла речь и прочувствовать атмосферу (обстановка очень напоминала съезды народных депутатов во время перестройки):

«Нужно сказать, что Фатежский уезд Курской губернии принадлежит к числу наиболее спокойных. Там не было за последнее время буквально ничего. Самый придирчивый представитель господствующего режима не мог бы поставить жителям Фатежского уезда в вину ни малейшего проступка.

Выборгское воззвание. Все подписавшие

его экс-депутаты оказались в тюрьме

Происходило это не потому, что фатежане относились бессознательно к движению, охватившему всю Россию. Указать точно причину я, конечно, не могу, но думаю, что жители Фатежского уезда, которые, между прочим, принадлежат к числу наиболее грамотных в Курской губернии, находили иные способы выражать свое участие в освободительном движении, чем насилие и погромы.

К освободительному движению они не оставались равнодушны. И вот, когда открылась Государственная Дума, сельский староста второго Рождественского общества, уполномоченный приговором этого общества, явился в Фатеж затем, чтобы отправить на имя председателя Думы приветственную телеграмму.

Когда ему удалось это исполнить, он был перехвачен на пути домой, зазван в квартиру станового пристава и там избит. Думе надлежит обратиться к министру внутренних дел с запросом, намерен ли он подвергнуть наказанию чинов полиции, допустивших столь грубое насилие над одним из русских граждан».

На выступление фон Рутцена эмоционально отреагировал граф Гейден, депутат от Псковской губернии, член «Союза 17 октября» (партия крупных землевладельцев, предпринимателей и чиновников):

«Если мы обо всех побоях, которые, к сожалению, у нас на Руси так щедро раздаются, будем делать спешные запросы, то мы никогда ни одного законодательного вопроса не кончим».

И не закончили. За всё время работы депутатами был одобрен один всего законопроект – внесённый правительством закон о выделении 15 миллионов рублей в помощь пострадавшим от неурожая…

Царь распустил первую Думу, но тут же велел избрать вторую. Депутат Государственной Думы второго созыва (от Орловской губернии) Сергей Булгаков, священник, экономист, философ, писал:

«Возьмите с улицы первых попавшихся встречных, присоедините к ним горсть бессильных, но благомыслящих людей, внушите им, что они спасители России, что к каждому слову их, немедленно становящемуся предметом общего достояния, прислушивается вся Россия, и вы получите вторую Государственную Думу».

Государственная Дума второго созыва проработала немногим больше своей предшественницы – 102 дня. И тоже была распущена царским указом. А вот депутаты третьего созыва и четвёртого проработали положенные сроки. Но Россию не спасли и народ не осчастливили…

У депутатов того времени, как у многих прогрессивных людей, было наивное понимание парламентаризма как панацеи от всех российских бед. И снова отец Сергий: «Из Государственной Думы я вышел таким чёрным, как никогда не бывал. Нужно было пережить всю безнадёжность, нелепость, невежественность, никчёмность этого собрания, в своём убожестве даже не замечавшего этой своей абсолютной непригодности ни для какого дела, утопавшего в бесконечной болтовне, тешившего самые мелкие тщеславные чувства».

Но в конце 80-х годов прошлого века на закате советской власти ситуация повторилась, вернулось романтическое видение ситуации. В депутаты тогда тоже шли с надеждой, что стоит только предать проблемы гласности, и они исчезнут…

СПРАВКА «КП»

В Госдуму в 1906 году было избрано 499 депутатов (из них избрание 11 депутатов было аннулировано, один ушёл в отставку, один умер, шестеро не успели приехать). Высшее образование имело 42 процента депутатов, среднее – 14 процентов, низшее – 25 процентов, домашнее – 19 процентов, неграмотных – два человека. По профессиям: 121 земледелец, 10 ремесленников, 17 фабричных рабочих, 14 торговцев, 5 фабрикантов и управляющих фабриками, 46 помещиков и управляющих имениями, 73 земских, городских и дворянских служащих, 16 священников, 14 чиновников, 39 адвокатов, 16 врачей, 7 инженеров, 16 профессоров и приват-доцентов, три преподавателя гимназии, 14 сельских учителей, 11 журналистов и 9 лиц неизвестных занятий.

Юрий МОРГУНОВ

Фото из открытых источников