Вспоминаем историю Дмитриевского района и его знаменитых уроженцев

Картина И.П. Зарубина «Вид на площадь города Дмитриева в 1910 году»

Продолжая заочное путешествие по муниципалитетам нашей области, сегодня мы расскажем о Дмитриевском районе. И сразу оговоримся, что 4 августа в «Курской правде» уже выходил материал «Город на семи холмах», посвящённый центру района – городу Дмитриеву.

Естественно, что райцентр является средоточием жизни муниципального образования, поэтому та публикация вобрала в себя много материала, который можно было бы отнести и ко всему району. Так что сегодня мы просто, как говорится, точечно напомним об интересных моментах истории района, о знаменитых дмитриевцах…

Современный храм во имя святого Димитрия Солунского

В честь Димитрия Солунского

Первое поселение на месте города Дмитриева, а потом и сам город и соответственно Дмитриевский район были названы по имени храма в честь великомученика Димитрия Солунского. В нашей области святой весьма почитаем, о чём свидетельствуют церкви его имени. Димитрий был сыном римского проконсула. Его родители были тайными христианами, крестили своего сына в домовой церкви и воспитали в соответствии с христианскими устоями.

После смерти отца Димитрий был назначен императором на его место. Получив назначение, он проявил себя как открытый христианин, проповедовал в Cолуни (Греция) и обратил в христианство многих его жителей. Дело закончилось казнью.

В ХХ век город Дмитриев вступил с прекрасным зданием, величественным Покровским собором в честь великомученика Димитрия Солунского. Конечно, это был не тот самый первый храм святого Димитрия, но всё равно преемственность и верность имени сохранялись.

Храм стоял на высоком холме, вмещал в себя почти три тысячи прихожан, а звон колоколов был слышен на семь верст. Здание было каменным с такой же колокольней. Престолов было три: главный – во имя Покрова Пресвятой Богородицы, с правой стороны – во имя Димитрия Солунского, с левой – во имя святого Николая Чудотворца.

Картина местного самобытного художника И.П. Зарубина «Вид на площадь города Дмитриева в 1910 году» чудом сохранилась в музее, пережив революцию, гонение на церковь и годы фашистской оккупации (см. фото). Благодаря этой картине мы можем себе представить, как жил город более ста лет назад.

Соборная церковь – главный объект. Величественная, благородная, кажется, что она не вписывается в ансамбль примыкающих мрачных зданий. Справа вверху расположено трёхэтажное здание, сохранившееся до настоящего времени, в котором до революции была городская тюрьма (сегодня здесь размещается Дмитриевский агротехнологический колледж). На картине жандармы гонят к ней арестантов. Ниже художник изобразил торговые ряды, которые не утратили своё первоначальное предназначение до сегодняшних дней.

История строительства этого храма уводит в 1833 год. В Курскую духовную консисторию к епископу Курскому и Белгородскому Илиодору поступило из Дмитриева «от прихожан и священнослужителей прошение, которым прописывают, что они имеют непреложное настроение в сем 1833 году заложить каменное здание о трёх престолах, не касаясь свечной и кошельковой суммы от благотворительных пожертвований».

Курская духовная консистория, в свою очередь, следуя тогдашним законным правилам, отослала отношение от «ноября 1833 года №5608» в столицу. На рассмотрение были направлены два проекта: представленный от Курской духовной консистории и составленный комиссией проектов и смет. Кроме всего прочего, прошение и проекты направили на рассмотрение самому императору.

«Благоугодно будет подвергнуть таковой проект на Высочайшее его Императорское Величество благоусмотрение». Комитет министров от 3 апреля 1834 года сообщил: «Государь Император проект сей рассматривать изволил в С-Петербурге 30 марта 1834 года».

Но в целом потребовались годы, чтобы утвердить все необходимые документы и сметы. Храм был построен в 1843 году. Величественный, надёжный. Казалось, на века. Увы… Всё это великолепие однажды оказалось утраченным. Но мир, как говорят, не без добрых людей. На месте разрушенного храма в 2011 году на собранные благотворительные средства горожан была построена новая церковь великомученика Димитрия Солунского.

Ковры и гобелены

Дмитриевцы делятся красотой: выставка дмитриевских ковров в краеведческом музее Льгова

Одним из дмитриевских брендов долгое время являлись ковры. В городе в 1952 году под руководством суджанской мастерицы ковроткачества Ольги Филипповны Воскобойниковой был организован ковровый цех, в котором работали 28 человек. Каждый месяц цех делал 15-20 ворсовых ковров и отправлял их в областное управление «Текстильшвейпромсоюза» для продажи. А через два года поступил важный заказ из ковровой лаборатории Московского научно-исследовательского института художественной промышленности на изготовление гобелена.

Изготовить ковёр по гобеленной технике предстояло дмитриевским мастерам впервые. Поэтому для обу-чения из Москвы приехал инструктор. Через полтора месяца ковёр с изображением сбора яблок был готов.

Кстати, ковёр – это любое тканое изделие, которое вешают на стену или стелют на пол. А есть ещё так называемая «шпалера – безворсовый ковёр», который висит на стене. Гобелен же является видом шпалеры, сделанной на мануфактуре Гобеленов, основанной в 1443 году Жаном и Филибером Гобеленами (Франция). Таким образом, любой гобелен – ковёр, но не всякий ковёр – гобелен.

Вскоре последовал новый заказ на изготовление гобелена «Навеки вместе» в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. В апреле 1955 года ковёр размером 7,5 кв. м в золотисто-красной гамме был соткан. На нём изображены фигуры двух женщин в русском и украинском национальных костюмах, стоящих в арке, которую образует пышная гирлянда из цветов и фруктов.

Гирлянды перевиты алой лентой. На левой стороне на витках ленты написано: «Союз нерушимый республик свободных…», на правой: «…сплотила навеки Великая Русь». Ковёр преподнесли в дар Украинской ССР. Почтовая открытка с изображением гобелена «Навеки вместе» вышла в СоветскомСоюзе тиражом пять тысяч экземпляров.

В 1956 году по заказу Дмитриевского музея копию гобелена «Навеки вместе» изготовили ковровщицы А. Селезнёва, Н. Максакова, М. Мамонтова и П. Лущенко. Этот ковёр и поныне можно увидеть в музее. В 1958 году ковры Дмитриевского цеха демонстрировались на всемирной выставке в Брюсселе (Бельгия). В 1979 году сотканы ковры-сувениры «Герб города Дмитриева» и «Дмитриев-Звёздный», которые вручили лётчику-космонавту П.И. Климуку делегаты Дмитриевского района на встрече в Звёздном городке. Сейчас эти ковры хранятся в музее Звёздного.

Знаменитые на весь мир дмитриевские гобелены

По государственному заказу делалась целая серия гобеленов: «Тимоня» для санатория Марьино, «Беседка» для музея А.С. Пушкина, «Балет СССР» и «Ракета» для Московского музея художественно-прикладного искусства, ряд ковров для гостиницы «Россия» – «Битва на Чудском озере», «Полтавская битва». Дмитриевские мастера изготавливали ковры и гобелены по заказам в Югославию, Болгарию, Румынию, Финляндию и в другие страны.

В начале 1990-х годов Дмитриевский ковровый цех, как и Суджанская ковроткаческая фабрика, прекратил своё существование. Но в 2007 году директор Дмитриевского районного дома культуры С.В. Шаталов выиграл грант губернатора Курской области в размере 250 тысяч рублей на возрождение ковроткачества.

Изготовили три станка, отремонтировали один из кабинетов, закупили шерсть, и осенью того же года двое мастериц М.В. Шаталова и А.В. Изотова вновь приступили к работе.

Гордость района

Дмитриевский район богат не только на достопримечательности, но и на храбрых, талантливых и умных людей. Среди уроженцев района – художник, филолог, основоположник судебной медицины.

Например, Митрофан Колосов – филолог, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Он изучал диалекты и старославянский язык.

Колосов родился в 1839 году в Дмитриеве в купеческой семье. Учился сначала в уездном училище, потом в курской гимназии, работал домашним и земским учителем. В 1860 году стал вольнослушателем, а позже – студентом Харьковского университета.

В 1871 году Митрофана Колосова пригласили преподавать в Императорский Варшавский университет. Там он изучал историю русского и старославянского языков и составил программы по этим дисциплинам. Но больше всего его интересовали диалекты и фонетические особенности русских говоров.

Колосов два года путешествовал по северным землям и изучал северновеликорусские диалекты, а потом выпустил труд «Обзор звуковых и формальных особенностей народного русского языка».

С ним он защитил докторскую диссертацию и стал членом-корреспондентом Академии наук. В 1879 году профессор начал издавать журнал «Русский филологический вестник» – позже он считался одним из лучших филологических изданий в дореволюционной России.

Пётр Минаков – один из основоположников судебной медицины в России – из когорты известных дмитриевцев

А вот Пётр Минаков – один из основоположников судебной медицины в России. Родился в 1865 году в селе Дерюгино в крестьянской семье. Его отец был фельдшером у князя Голицына, и оба сына тоже стали медиками. Старший Николай – фельдшером, а Пётр после окончания Курской гимназии поступил на медицинский факультет Московского университета и, закончив его с отличием и золотой медалью, остался работать при кафедре судебной медицины в должности сверхштатного лаборанта Института судебной медицины.

В 1895 году его отправили за границу изу-чать судебную медицину и повышать квалификацию. А когда он вернулся в Россию, назначили прозектором при кафедре судебной медицины, затем экстраординарным профессором и заведующим кафедрой судебной медицины, с 1909 года – проректором Московского университета.

Пётр Минаков не просто занимался судебно-медицинской экспертизой, но и совершил несколько открытий в этой области. Например, первым описал кровоизлияния, которые появляются в теле человека, если он умер от быстрой потери крови. Также в те времена не существовало специального оборудования, и перед судебными медиками стояла проблема: как сохранить тело для исследований и перевозки. Минаков предложил бальзамировать их особым способом.

Ещё один известный дмитриевец – художник Александр Любимов, график, портретист и жанровый живописец, профессор Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и Высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной.

Родился Любимов в 1879 году в селе Пальцево. Спустя 13 лет семья переехала в Курск, а потом и в Санкт-Петербург. Любимов учился в Центральной школе технического рисования барона Штиглица, после был вольнослушателем в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств в мастерской Репина.

В 1912–1919 годах по рекомендации Репина он возглавлял Харьковское художественное училище. Его учениками в то время были Александр Дейнека и Борис Косарев. В 1927 году Любимов вернулся в Ленинград.

Художник создавал портреты, жанровые и исторические композиции и пейзажи, а ещё шаржи и театральные зарисовки. Он работал в разных техниках: масло и акварель, пастель и карандаш. Произведения Александра Любимова хранятся в Государственном Русском музее, в частных российских собраниях в России и коллекциях за рубежом.

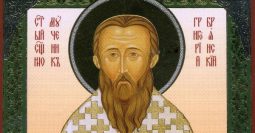

Святой Григорий Фаддеев – уроженец Дмитриевского района

Земля святого Димитрия Солунского дала миру и современного православного святого. Священномученик Григорий Фаддеев родился в 1895 году в селе Неварь. Отец Григория, Иван Алексеевич, был псаломщиком в сельском храме.

В 1906 году Григорий Фаддеев поступил в Рыльское духовное училище, после с отличием закончил Курскую духовную семинарию. Как лучший выпускник он мог бы бесплатно учиться в духовной академии. Но пришлось искать работу, чтобы помочь вырастить братьев и сестёр и дать им образование. Вскоре после женитьбы Григорий Фаддеев получил сан и стал служить в родном селе. Он организовал хор, который вскоре стал известен в округе.

По воспоминаниям, отец Григорий был добрым, чутким, отзывчивым человеком. Он помогал детям-сиротам, одиноким людям, вместе с женой лечил односельчан по гомеопатическому лечебнику.

После революции начались гонения на священников. В 1929 году Фаддеева с семьёй выслали из села за невыполнение поставок. Но батюшка продолжал служение – ходил пешком в родное село, крестил детей, беседовал с прихожанами.

В июле 1937 году его арестовали по обвинению в антисоветской агитации и приговорили к 10 годам заключения в Ухто-Печорском исправительно-трудовом лагере. В декабре этого же года Григорий скончался от тяжёлой болезни. В октябре 2007 года его причислили к лику святых новомучеников и исповедников российских…

Старейшая библиотека

«Материнство» – картина Александра Любимова, уроженца села Пальцево

Дмитриевский район невелик по числу населения (и это ещё мягко сказано). Сёла постепенно пустеют, но, стоит отметить, полноценная жизнь в них не прекращается. Выше упоминалось, что художник Александр Любимов родился в селе Пальцево. Так вот, здесь до сих пор работает Пальцевская сельская библиотека – одна из старейших библиотек Дмитриевского района. Хотя в селе проживают всего 112 человек.

В 2020 году библиотеке исполнилось 75 лет. Это единственное в селе учреждение культуры (клуб был закрыт в 80-х годах ХХ столетия, школа – в 2000-х годах текущего столетия, администрация сельсовета находится за много километров в другом селе), где горит свет добра и тепла.

Сначала библиотека находилась в отдельном здании. Но оно со временем пришло в негодность, и библиотека переехала в помещение сельсовета, которое освободилось после оптимизации сельсоветов.

При библиотеке работает клуб «Душевные встречи». С 2021 года над библиотекой шефствует компания «КМА Энергосбыт». При участии шефов в 2021 году в библиотеке был проведён капитальный ремонт: утеплены потолок и пол, установлены пластиковые окна, заменены трубы отопления, появились новые светильники, были отреставрированы стеллажи и столы. Ежегодно библиотеку посещают более ста читателей.

СПРАВКА «КП»

Дмитриевский район расположен на северо-западе Курской области. Образован в 1929 году. Районный центр город Дмитриев находится на правобережье реки Свапа. Район имеет общие границы с соседними районами: Железногорским, Фатежским, Конышёвским и Хомутовским. Протяжённость территории с севера на юг составляет 51 км, с востока на запад 53 км. Территория района 1270 кв. км (4,26 процента от территории Курской области).

Подготовил Юрий МОРГУНОВ

Фото из открытых источников