Коренная ярмарка – это продолжение традиций

В этом году Коренская ярмарка Курской области отмечает юбилей – 200 лет международного признания. Первое упоминание о ней относится к 1708 году. А 1787 году во время поездки Екатерины II по югу России курские купцы обратились с просьбой дать ярмарке общероссийский статус. Екатерина согласилась, и официальный указ не заставил себя ждать.

После этого были снесены все временные строения ярмарки и построен огромный ярмарочный дом по проекту придворного архитектора Джакомо Кваренги, по форме он напоминал римский Колизей. В 1824 году Курская Коренная ярмарка вошла в число трёх главных ярмарок России наряду с Макарьевской (Нижний Новгород) и Ирбитской (Уральской) и приобрела международный статус.

Южные торговые ворота

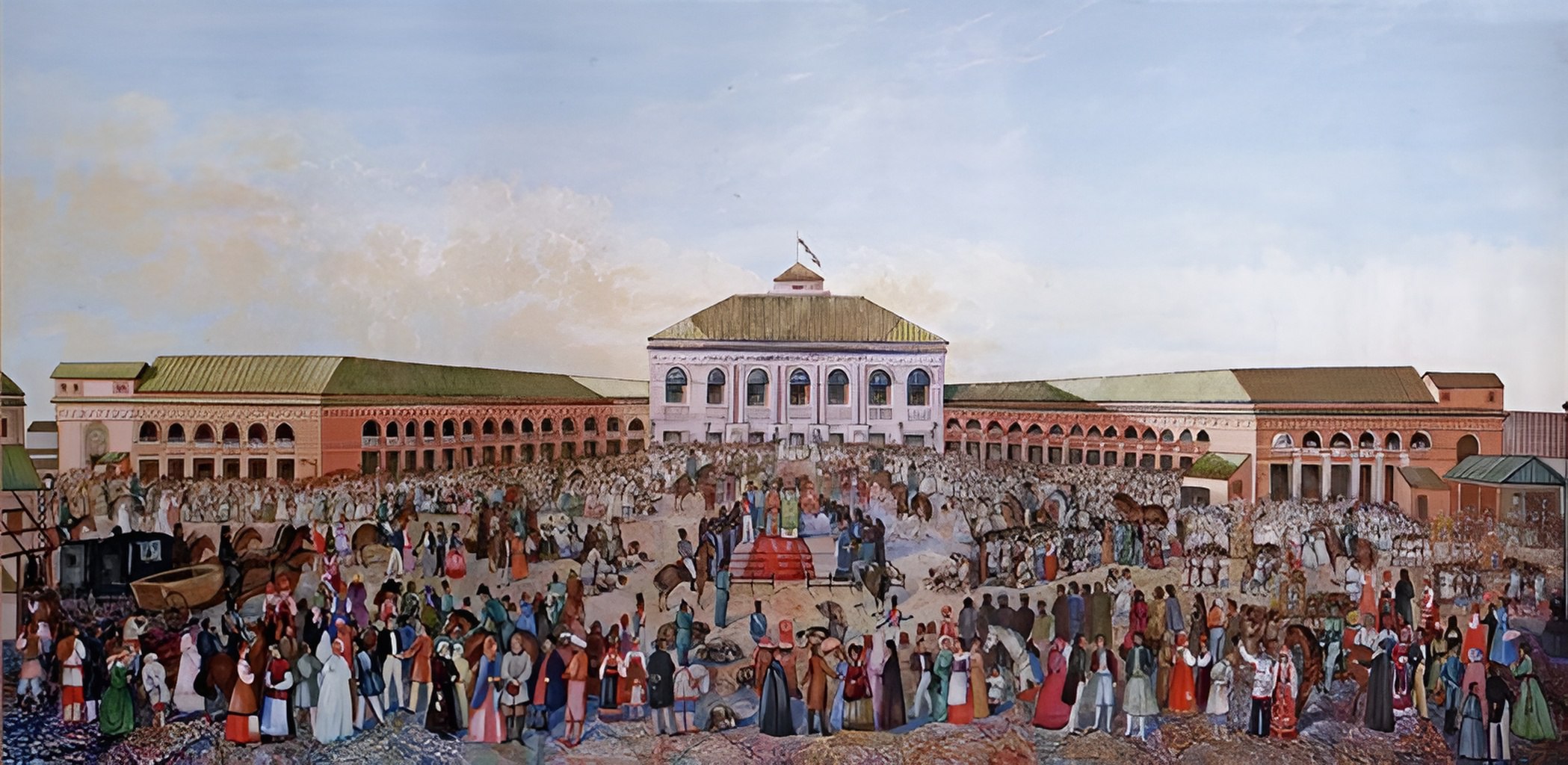

Вид ярмарочной площади в Коренной пустыни. Литография XIX века.

Огромное число стекавшегося на ярмарку торгового и посадского люда, крестьян, мастеровых и ремесленников, изобилие и великое разнообразие товаров, многомиллионные обороты делали Коренскую ярмарку знаменитой не только на всю бескрайнюю Российскую империю, но и далеко за её пределами. Именно ярмарка прославила в те времена Курск в качестве Южных торговых ворот России.

Коренская ярмарка – яркий образец русской культурно-исторической самобытности, в основу которой положены две концептуальные параллели: духовная и экономическая. Ведь корни ярмарки, как и всего курского края, уходят вглубь веков, куда глубже двухсот лет.

Летопись ярмарки берет начало от обретения Курской Коренной иконы Божией Матери «Знамение». По преданию, икона была обретена 8 сентября 1295 года недалеко от сожжённого татарами Курска. Охотник обнаружил её лежащей лицом вниз на корне дерева, и когда поднял, из того места, где находилась икона, забил родник. На этом месте срубили небольшую часовню.

Курская Коренская ярмарка, 2015 год.

Со временем возник монастырь, куда стекались массы богомольцев. Крестные ходы в Курской губернии были всегда мероприятиями массовыми. А большое скопление народа привлекает торговцев. Так что, рано или поздно, но торговля тут должна была появиться. Постепенно родилась ярмарка. Её кульминацией был крестный ход, когда икону «Знамение» приносили на центральную площадь Коренной пустыни. Иконой благословляли всех собравшихся и несли её по торговым рядам.

Ярмарка занимала территорию в 60 десятин земли. В центре располагался Гостиный двор, вокруг которого размещались другие торговые помещения, выстроенные по плану и образовывавшие собой улицы и кварталы.

Вот названия наиболее значительных торговых рядов на Коренной ярмарке: Панский, Московский, Курский, Пушной, Игольный, Большой овощной… Кроме этого, торговля шла на площадях: Сенной, Табачной, Конной, Рыбной, Кожевенной, Мучной, Мясной, Щепной.

Вокруг Гостиного двора располагалось 36 «кварталов», около 650 торговых помещений, 58 гостиниц, 20 трактиров, харчевни, пекарни, кузницы, ипподром, здания земской полиции, больницы, пожарной команды, винные погреба и склады. Была и своя почтовая контора. А ещё к услугам участников ярмарки были театральный дом, цирковой балаган, духовой оркестр.

Схема ярмарочного дома (архитектор Джакомо Кваренги).

Находились здесь и окружной акцизный надзиратель за продажей спиртного, и нотариус, скреплявший торговые сделки, и член палаты государственных имуществ, который следил за правильностью ярмарочного сбора.

Торговали товарами на все случаи жизни – от швейных иголок и пуговиц до верхней одежды, убранства домов, съестными изделиями как своими, так и заморскими – из Италии, Персии, Малой Азии, Турции, Греции, Ионических островов, Австрии.

Обширные панские линии (каменные, крытые галереи с магазинами по обеим сторонам) Коренской ярмарки не уступали по красоте ни петербургскому «Пассажу», ни московской Голицинской галерее.

Но самыми заметными были конские торги. Они начинались за несколько дней до официального открытия ярмарки. Здесь закупали лошадей для армии и царских конюшен. Табуны в 4-5 тысяч голов сгоняли со всей Центральной России

Но потом ярмарка как бы выдохлась. Тем более, что были неоднократные просьбы от благочестивых людей перенести ярмарку в Курск. В 1876 году её и перевели в губернский центр – Курск и она постепенно потеряла своё былое значение. А вся инфраструктура, что была расположена с Коренной пустынью, тоже со временем была утрачена.

«Ехал на ярмарку…»

Книга, изданная Курским областным краеведческим музеем (автор-составитель – зам. директора музея по научной работе Игорь Плаксин).

«В различных видах литературы – научной и справочной, мемуарной и эпистолярной – сохранились как скромные упоминания, так и подробнейшие описания организации и проведения Коренной ярмарки, история её возникновения и развития. Некоторые авторы подробно анализировали экономическую ситуацию, складывавшуюся вокруг ярмарки, другие акцентировали своё внимание на её исторической составляющей. Иные, обладая хорошим литературным слогом, оставили увлекательные бытовые зарисовки. При этом встречаются и некоторые расхождения, и пытливый читатель, наверняка, обратит на это внимание».

Это фрагмент аннотации книги «Ехал на ярмарку ухарь-купец. Коренная ярмарка в свидетельствах современников», выпущенной Курским областным краеведческим музеем в 2021 году. Автор-составитель – заместитель директора музея по научной работе Игорь Плаксин.

Тираж был весьма небольшой – 500 экземпляров, между тем это совершенно замечательное издание, где представлены выборочные места из свидетельств о нашей ярмарке. Так что воспользуемся случаем и с помощью этой книги совершим небольшой экскурс в прошлое.

Читателю предлагается взглянуть на прошлое Коренной ярмарки глазами современников, где присутствуют различные оценки происходившего – от хвалебно-восхитительных до уничижающе-критических.

Первое письменное упоминание

Традиционно каждый район устраивает на ярмарке свое подворье.

Историк и богослов Лев Кавелин (иеромонах Леонид), в историческом описании Коренной пустыни (оно имеется в указанной выше книге) сообщает, что поначалу ярмарка находилась в ведении обители, как «заведенная на земле, принадлежащей монастырю».

Интерес обители понятен – пустынь должна строиться. Но и государство своего не упустило и со временем всё прибрало к рукам. Любопытно, что активность государства в этом деле подстегнула челобитная «курчанина посацкого человека» Афанасия Одинцова, по данная царю Петру I в 1708 году. Попросту говоря, это был донос. (Данная бумага, между прочим, является первым письменным упоминанием о нашей ярмарке).

«В пустыни в 20-ти верстах от Курска бывает богомолье и мирской съезд повсягодни во время Петрова поста и курские таможенные и кабацкие бурмистры ездят в те времена в тое пустыню для продажи вина и мёду и сбора пошлинных денег, а того же богомолья и съезду и сбору государевой денежной казны бывает по три дни; а сколько в той пустыни таможенных пошлин и прибылей в сборе бывает и того сборщики именно в книгах не пишут, знатно сборною государевою денежною казною корыстуются они бурмистры себе».

И далее Одинцов просит, чтобы эти сборы отдали ему на откуп. С тех пор, как пишет Лев Кавелин, таможенные пошлины и питейные сборы пошли в казну, Коренной пустыне только поземельные сборы и деньги за сдачу внаём жилья и складов.

Горячая ярмарка

В прошлом году на Коренской ярмарке провели конкурс курских буренок.

Купить на ярмарке можно было практически всё: начиная от осетровой икры и подков, и заканчивая курским соловьём в клетке или воловьими рогами. Но есть и огромное количество «показаний» негативного характера. Там, где царствует принцип «купи-продай», там благочестия ждать не приходится.

Даже самый популярный трактир и тот носил название «Капернаум» (город, где Христос совершил много чудес). Вот, к примеру, свидетельство Ивана Аксакова, поэта, славянофила: «Коренная – ярмарка горячая, как выражаются купцы. Это значит, что вся она разыгрывается в одну неделю. На ярмарке русский человек считает себя как бы вне закона и гуляет напропалую, оправдывая всё словом: ярмарка!

Всю ночь напролет крики и песни пьяных, писки, визги, грубейшие шутки и грубейший разврат со всем цинизмом, до которого русский человек охотник. Выйдешь на улицу и спешишь домой. Беспрестанно натыкаешься на безобразных пьяниц и мужского и женского пола, непрерывно раздаются в ушах ваших русские ругательства, как будто других слов не существует для русского человека в праздник.

Надобно знать, что ведь это он всё чествует Богородичный праздник и на толки о переводе ярмарки в Курск отвечает, что Владычица этого не потерпит. А на улицу и ходить было страшно. Там происходил совершенный Содом! Развратнее ярмарки я не видал».

Современная Коренная ярмарка – это среди прочего еще и обязательно спортивные состязания.

А теперь свидетельство экономиста Владимира Безобразова: «Решившись прожить на Коренной ярмарке 12 дней, необходимо отрешиться от самых элементарных привычек опрятности, должно решиться прожить 12 дней жизнью настоящего кочевника.

Найти здесь самую необходимую мебель, например, умывальник, не говоря уже о кровати, заменяемой сеном, найти прачку для белья, и не быть с ног до головы в соре и грязи, во всех углах вас преследующих, получить комнату, в которую не проникал бы дождь – всё это здесь исключительная роскошь, доступная разве только для местных сановников».

Слово Ивану Бесядовскому, госслужащему. Из Трудов Курского статистического комитета, 1866 год: «Накануне открытия ярмарки и за несколько дней до переноса иконы дорога от Курска до Коренной пустыни представляет вереницы тянущихся обозов и бесконечный ряд кабаков, устроенных в постоялых и частных домах в прилегающих слободах и деревнях и даже в открытом поле.

Эти последние придорожные кабаки устроены на скорую руку даже из ветвей, покрытых листьями. Замечательно, с какой торопливостью многие бросились на эту новую отрасль торговли. Устройство кабаков вне населённых местностей явление такое странное, что невольно подумаешь – чего хотят строители их?

Неужели они думают, что курский простолюдин не может уже ступить без водки, и напившись в Каменевой не может дойти благополучно до Малаховой, не подкрепившись в промежуточном шалаше?

Одна увеселительная статья не утратила своей силы и на нынешней ярмарке блестела в полном разгаре: это публичные дома или, как их здесь называют, «кофейни». Таинственный промысел обитателей этих мест не имеет для себя в существующей таксе определённого названия, а потому они подведены под категорию штукмейстеров, эквилибристов, волтижеров и содержателей зверинцев и наравне с ними обложены за право промысла. Всех публичных домов на ярмарке было 12…»

Выставка сельхозтехники на Коренской ярмарке в 2023 году.

А вот с банями была проблема – их было всего две – одна частная и монастырская.

И всё же при всех моральных минусах ярмарка была экономически выгодна всем. В «Памятной книжке Курской губернии на 1860 год» говорится: «Коренная ярмарка доставляет, как здешней, так и соседственным губерниям, следующие выгоды. Жители всех сословий покупают товары по ценам дешёвым, а свои произведения сбывают выгодно. Мануфактуристы и оптовые торговцы производят свои торговые обороты. Мелочные торговцы, закупивши на небольших ярмарках кушаки, воск, мёд, сало, шерсть, пеньку и т. п., продают их более значительным торговцам. Поселяне окрестных мест получают выгоды от извоза, продажи съестных припасов и содержания постоялых дворов».

Второе рождение

Традиция ежегодной Коренской ярмарки была возрождена в сентябре 2001 года. Если сейчас попробовать назвать, кто был инициатором возрождения ярмарки, то точно определить не удастся. Идея витала в воздухе. О ней говорили в администрации области еще при Александре Руцком, на этом настаивал православный активист Сергей Локтионов, бывший одно время заместителем губернатора.

Курская икона Божией Матери «Знамение» была найдена в корнях дерева. Это было начало Курска

Но воплотить задумку в жизнь пришлось уже другому Александру – губернатору Михайлову. Впрочем, нельзя забывать и о владыке Ювеналии, и о художнике Вячеславе Клыкове. Они тоже ратовали за возрождение ярмарки. Ну, а крайним, то есть ответственным за всё оказался в тот первый раз заместитель губернатора Николай Овчаров – он стал руководителем оргкомитета.

За прошедшие годы лет среди курских историков и краеведов не раз возникали споры о названии ярмарки: почему икона и монастырь – Коренные, а ярмарка – Коренская? Это, мол, неправильно. Но всё остаётся по-прежнему и официальное название мероприятия – Коренская ярмарка.

В 2021 году, когда отмечали 20-летие возрождения ярмарки, тема снова всплыла. И заместитель директора музея по научной работе Игорь Плаксин снова был вынужден в интервью журналистам повторить слова, которые он периодически произносил последние двадцать лет:

– Правильно говорить Коренная ярмарка, именно так она значится в воспоминаниях. Но людям свойственно говорить так, как им кажется правильным. Так и с ярмаркой, были Коренские дворы, кто-то назвал так ярмарку, и пошло. А в 2001 году, когда после долгого перерыва решили возродить ярмарку, не посоветовались со специалистами. И теперь, к сожалению, вот это фонетическое произношение вытеснило старое название. Я уже слышал, что и икону называют не Коренная, а Коренская, это неправильно.

Нет, икону так называть не будут. Потому как на этой разнице всё и завязано.

Решение владыки

Знал ли тогдашний митрополит Курский и Белгородский Ювеналий о прежних ярмарочных безобразиях или нет – неизвестно. Скорее да, чем нет. Сейчас-то всё совсем не так. Одно время, правда, пробовали было на подворьях районов на ярмарке ставить самогонные аппараты, чтобы первачок потреблять прямо горячим, но эту «инновацию» зарубили, что называется на корню.

Можно сказать уверенно – архипастырь чётко понимал: ярмарка и монастырь с великой иконой – это вещи несовместные. Отказаться от ярмарки было невозможно. Власть не поймёт. Да и монастырю, как тогда представлялось (и как думали наши предки), это пойдёт на пользу – снова ведь строить надо.

Вот и решил владыка найти компромисс, но всё же отделить сакральное от профанного, церковное от светского. Именно архиепископ Ювеналий предложил назвать ярмарку Коренской. Икона Коренная, ярмарка – Коренская – и точка!

Никто тогда не стал с архипастырем спорить, тем более советоваться со специалистами-историками. Было не до того. Стояли более конкретные задачи. И их удалось решить. И вот уже более двадцати лет ярмарка снова радует курян и наших гостей. Чиновники называют количество подписанных договоров, бизнесмены занимаются пополнением коллекции визиток, посетители ярмарки радуются жизни и отдыхают.

КСТАТИ

Слава о курском соловье пошла именно с ярмарки. Крестный ход всегда проходил в девятую пятницу после Пасхи. Иногда эти пятницы выпадали на конец мая – начало июня – как раз на ту пору, когда у нас вовсю распевали соловьи. Люди со всех краёв съезжались в Коренную. Понятно, что всем ночлега под крышей не хватало и многим приходилось оставаться на улице. И народ об этом не жалел. Всю ночь он слушал трели курского соловья. «И люди понимали, – подчёркивала в интервью Людмила Еремина, основатель и руководитель курского музея соловья, – что слышали про соловья, но не знали истинного соловья, который поёт свою неподражаемую песню». Естественно, приезжая домой, гости ярмарки рассказывали о дивной птице своим знакомым. Так росла слава курского соловья. Многие известные люди отмечали, что курские соловьи поют по-особому, интереснее и лучше других. Недаром ведь знаменитый немецкий учёный Альфред Брем в своей книге «Жизнь животных» относил курского соловья к отдельному виду.

Подготовил Юрий МОРГУНОВ

Фото из открытых источников